フリーランスなんだけど税金の事がちっとも分かりません。誰か教えてください!

こういった要望に応える記事を用意しました!

本記事の内容

- 開業前にやっておいた方が良いこと

- 開業届の出し方

- 税金の基本

- 経費とは

- 控除とは

- ふるさと納税などの節税対策

- 源泉徴収とは

- 社会保険とは

- 初めての確定申告

- 法人化のタイミング

- メルカリの売上は申告が必要か

この記事を書いている僕は、フリーランスのWEB制作で食べています。「税金のことは全部お母さんに丸投げ芸人」だった僕が、勉強したことを全てまとめました(1万字超え)!

もくじ

開業前にやっておいた方が良いこと

開業前にやること

- 領収書やレシートを集める

- 名刺を作る

- クレジットカードを作る(会社員の場合)

- 引越する(会社員で予定がある場合)

領収書やレシートを集める&名刺を作る

まだ会社を辞めていなくても、開業前でも、開業前に使った仕事関連の経費は後々「開業準備費用」といって確定申告に反映できます。

名刺も開業前から作っておきましょう。

クレジットカードを作る&引越する

これは有名な話ですが、会社員 → フリーランスになると外部機関からの信用が著しく下がるため、クレジットカードを作っていない人は開業前に作っておきましょう。

世界を旅しながら働くフリーランス(デジタルノマド)の方は「楽天プレミアムカード」がオススメです。

iSaraへの参加を考えている方が準備しておくべきことの1つは…

「プライオリティパスを持つこと!」

これがあれば、超快適なこのラウンジで作業に没頭できます😇

楽天プレミアムカード(年会費10,800円)を発行すれば、プライオリティパスは無料でゲット可能🥰

年会費分もすぐ回収できます😌✨ https://t.co/RvCjj5erNa

— みこ@公務員→デジタルノマド夫婦 (@mico_salty) April 16, 2019

また、引越の予定がある人も同じく会社員の内に物件を契約しておくべきです。

開業届を出しに行こう

次に「開業届」を出します。基本は「開業後1ヶ月以内に提出」ですが、遅れてしまっても出しましょう。開業届の提出はあっけなく終わります。

開業届提出のステップ

- ①:「国税庁のHP」から用紙をダウンロード(A4用紙1枚)

- ②:記入&捺印

- ③:税務署に提出 or 郵送

用紙は税務署でももらえますし、提出に手数料などの料金は一切かかりません。不備がなければアッサリ終了です。

※必ず自分が事業の拠点とする所在地の管轄の税務署に提出する必要があります。

知っておくべき4つの税金

- ①:所得税

- ②:住民税

- ③:事業税

- ④:消費税

税金には上記の4つがあります。カンタンに解説していきます。

①:所得税

1年間(1/1〜12/31)の稼いだ所得に対してかかる税金です。税率は5〜45%(所得税は「累進課税制度」といって、稼ぐほど税率が上がります)。

自分で計算して国(= 税務署)に提出・納税するのが確定申告です(2/16〜3/15)。

②:住民税

自分が住んでいる都道府県と市町村に払う税金です。所得に対しての税率は原則一律10%になります。

確定申告をすると、市町村に所得の情報がいき、その額で決まります。よくある勘違いとして「田舎は安い」がありますが、自分が稼いだ分から10%なので住んでる場所は関係ありません。6、8、10、1月の4回払いです。

いわゆる引退したプロ野球選手に「翌年、年収以上の納付の通知が来た・・・」というのがコレです(前年稼いだ分を翌年払う事になる)。

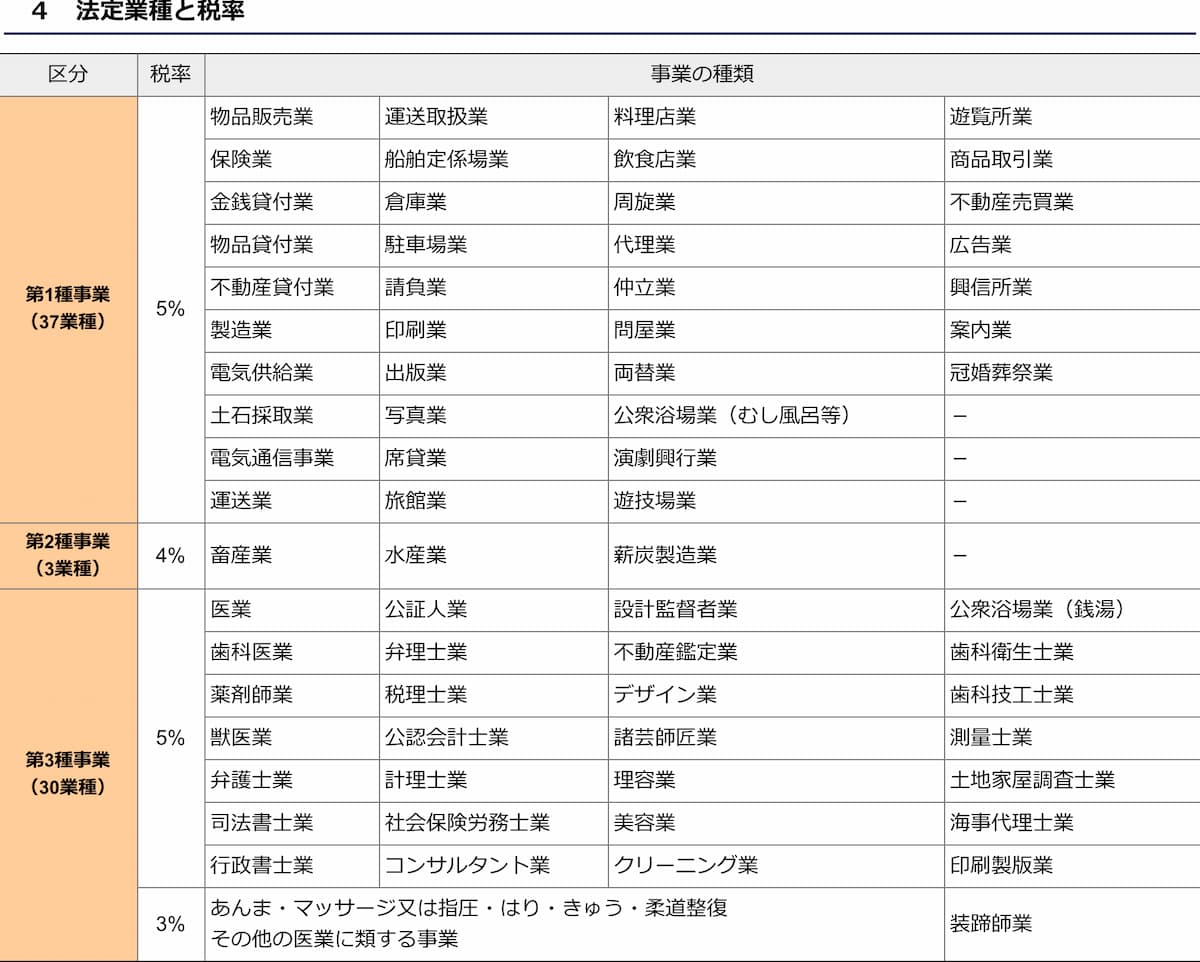

③:事業税

職種によって払う、払わないがあります(0%〜5%)。払う職種でも、利益が290万以下の人は免税されます。8、11月の2回払いです。

WEBデザイナーはデザイン業なので5%。ライターやブロガーは文筆業なので非課税で0%ですが、アフィリエイト型ブロガーは広告業なので5%など、同じ職業でも課税される時とされない時があります。

基本は「開業届」や「確定申告の職業欄」でチェックされて、あとは役所判断(神頼み)となります。

④:消費税

フリーランスにとっての消費税は払うものではなく、預かるものです。

消費税を納める条件

- 1,000万円超:納める義務あり:2年後に納税

- 1,000万円以下:納める義務なし:ポケットマネーになる

1,000万円以下の人でも消費税を請求しても良いので、そのままポケットマネーになります。

1,000万円超の人は「1,000万円を超えた年の分のみ」を2年後に納税します(3/31の1回払い)。価格設定は必ず「税抜き」で行い、税別であることを相手に伝えましょう。

経費とは

どこまで経費になるのか?

- ①:その人の仕事に関係しているか

- ②:世間の常識的にどうか

「その事業をやっていなければ支出しないもの」「売上に貢献しているか」が重要なポイントになります。

よくある「これって何費??」という経費のジャンルを「勘定科目」と言いますが、何費に分けるかはあまり関係ありません。» 勘定科目一覧

経費は正解のないグレーな世界なので、人それぞれの解釈があります。これは「仕事で使った」と説明できて、税務調査官を納得させられるか、が大事です。

ちなみに「領収書はお金みたいなもの」なので大切に保管しましょう。

領収書がもらえない時は?

レシートでもオッケイです。ただし、10万円以上なら領収書がベターです。

そのレシートに経費とプライベートの品が混ざっている場合は、経費にペンで◯をつけておきましょう。

取引内容と本人が支払いをしたことが分かれば「クレジット明細書」もオッケイです。

レシートがもらえない時は?

「出金伝票」を使いましょう(100均でも買えます)。» 出金伝票の書き方

日付、相手先、勘定科目、支払った内容を記載し、金額は改ざんできないように¥やーを書きます。

あとは「証拠資料」を補足で用意すればオッケイです。何でも出金伝票にするのではなく、あくまで最終手段として考えましょう。

クレジットカードは仕事とプライベートで分けるべき?

分けなくてオッケイです。ただし、どこまでが仕事のものか把握・管理しておきましょう。

知っているとお得な家事按分

家事按分(あんぶん)とは「仕事」にも「プライベート」にもまたがる費用について、「仕事」で使っている分だけ経費にできることを言います。

例

- 自宅で働いている人の家賃/光熱費/Wi-Fi代

- 仕事で車を使う人の車体購入費/ガソリン代/駐車場代

割合は常識的に考えておかしくない範囲で、どうしてその割合か根拠を述べられるかが大事です。

上記の例以外にも家事按分には用途が指定されているわけではないので、「マンガ」や「Amazonプライム」といったものでも認められる可能性はあります。

経費で落とせなかった時のペナルティ

という事になります。これを「延滞税」と言います(延滞税は原則、所得税にしかかかりません)。

税務署との見解の違いからくるペナルティは微々たるものです。例えば、30万円分が経費で落とせなかったとしても延滞税は1,100円程度です。

しかし、経費を水増ししたり、売上を不当に少なくしたりといった脱税行為には「加算税」といって罰則金のような、それなりのペナルティを払う必要があります。

つまり「どこまで経費になるのか?」の結論としては、「経費はドンドン落とす!通ればラッキー、ダメでも僅かなペナルティ」ということです。

控除とは

経費以外にも14種類の控除を受けられる可能性があります。自分が該当する控除を知っていることが大事です(「所得税控除一覧はこちら」)。

主な控除

- 基礎控除(誰でも38万円引ける → 2020年分から0〜48万円に)

- 社会保険料控除(払った分全額)

- 配偶者控除/配偶者特別控除(年齢や収入によって1〜48万円)

- 扶養控除(16歳以上の扶養家族の年齢などによって38〜63万円)

医療費控除

年間の医療費が10万円を超えると控除として使えます。医療費とは「治療を目的とした医療行為に支払った費用」です。

例

- 医師、歯科医師による診察や治療

- 治療のためのマッサージ師、はり師、きゅう師による施術

- 助産師による分娩の介助

- 治療や療養に必要な医薬品の購入

セルフメディケーション税制

薬局で対象の薬などを購入して、健康診断などを受けて、その結果を提出した場合に、1万2千円を超える部分は控除の対象となります。

医療費控除との併用はできません。

ふるさと納税とは

本来、自分が住んでいる自治体に払う税金の一部を、自分の好きな地域に前払いすることです。

実質2,000円払うだけで、(寄付した金額に応じて)地方の名産品がもらえます。控除には上限額があり、年収や家族構成によって変わります。

上限額は「ふるさとチョイス」というサイトで調べられます。

いくら名産品が魅力的だからといって、上限より多く寄付してしまうと損になります。

ふるさと納税の流れ

- ①:ふるさとチョイスで控除上限額を調べる

- ②:好きな品を選ぶ

- ③:サイトから自治体に寄付する

- ④:自治体から「お礼の品」と「寄付金受領書」が届く

- ⑤:確定申告で寄付金控除を申告する

節税のポイント

節税とは、「課税所得をできるだけ減らすこと」です。

節税のポイント

- 経費をたくさん作る

- 控除をたくさん使う

前述した通り、所得税は課税所得が上がるほど税率も上がるからです。

「累進課税制度」は税率が段階的に上がっていく仕組みなので、所得が195万円 → 196万円になった場合はオーバーした1万円が10%になります。つまり、

1万円 ✕ 10% = 1,000円

合計9万8,500円 になります。

これは額が増えても同じなので、上の画像のような速算表があります。

高所得者がよく言う「税金で収入の半分が持っていかれる!!」は勘違いで、段階的に税率が上がっているので、稼いだら稼いだだけ損してるわけではないのです。

節税の落とし穴

ですが、これはイコール

であることを意味しています。節税もやりすぎは注意です。

源泉徴収とは

「源泉徴収」とは報酬が発生した時点で国が所得税を先取りする仕組みの事です。

税率は報酬の「10.21%」などです(職種によって変わる場合あり)。あくまで「企業 ー 個人間」で発生するもので、「個人 ー 個人間」では発生しません。

個人の所得税を後払いにしたら、国は3月しかお金が入って来ないので、資金繰りが大変です。そこで報酬を払う会社が一部を天引きして国に納付(仮払い)している状態です。

だから確定申告で還付(= 払いすぎた税金)という形で返ってくることがあるのです。

課税所得が0円の場合、確定申告をしなくても問題ありませんが、企業との仕事などで源泉徴収を払っている場合は確定申告によって仮払いしている分が返ってくる可能性があります。

よって自分がいくら源泉徴収されているか、管理しておくことが重要です。

社会保険とは

病気や老後のリスクに備える公的な保障(医療保険・年金保険・介護保険など)の事です。

フリーランスが加入する社保

- 国民健康保険

- 国民年金

フリーランスが加入するのは主に上記の2つです。自分が住んでいる市区町村の役所で手続きが可能です。

手続きに必要なもの

- 健康保険の資格喪失証明書/離職票

- 本人確認書類(免許証など)

- 年金手帳 or 基礎年金番号通知書

- 自分(+扶養家族)のマイナンバーがわかるもの

- 印鑑

この社会保険においてフリーランスは会社員に比べてだいぶ不利です。

フリーランスはつらいよ

- 自分で手続きしなくてはいけない

- 扶養制度が使えない

- 「健康保険」より特典が少ない

- 「厚生年金」より受取額が少ない

ただし、前述した通り「社会保険料は全額控除になる」ので経費のような効果があります。

年金はもらえるか分からないけど(たぶんもらえない)、節税の観点からは払った方が得です(年金の納税は義務です)。

国民健康保険のメリット

- 医療費の自己負担が3割になる

- 高額医療制度(一定の限度額を超えたら払い戻してくれる)

保険料は前年の所得で決まるので「住民税と同じこと」が起きることが考えられます。

また、会社を辞めたと同時に健康保険証は返還するので、国民健康保険に加入するまでの間は「無保険」期間が存在することになります。

国民健康保険を安くする3つの方法

国民健康保険も所得が高いほど保険料は高くなります。ここで紹介するのは所得に左右されず保険料が安くなる方法です。

国民健康保険を安くする方法

- ①:扶養に入る(収入が少ない場合)

- ②:国保組合に加入する(職種が該当する場合)

- ③:「健康保険」を任意継続する(会社を退社する場合)

①:扶養に入る

家族や配偶者の「健康保険」に入れると0円なので一番お得です。

扶養に入れる条件

- 年収130万円未満かつ、扶養に入れてくれる人の年収の2分の1未満であること

- 被保険者が3等親以内であること

ちなみによく言う「103万円を超えると扶養外れちゃう」は勘違いです(それは所得税の扶養の話)。

②:国保組合に入る

「国民健康保険組合」と言って、同じ職種・業種の人が集まる保険のことです。保険料は所得に関係ないので、国民健康保険より安くなる場合があります。

オススメは「文芸美術国民健康保険組合(文美国保)」です。

ただし、加入できる職種(日本在住のクリエイターが対象)が決まっており、加盟団体への加入も必要です。家族がいると、人数分の保険料がかかるので独身にオススメです。

③:「健康保険」を任意継続する

通常会社が負担してくれていた半分も自己負担するので、会社員時代の倍払うことになりますが、それでも「国民健康保険」より安く済む可能性があります。

原則2年まで任意継続できます。退職20日以内に加入する必要があります。

国民年金とは

20〜60歳が全員加入し、65歳から受給できる制度です。保険料は一律ですが、毎年変わります。

役所以外に「年金事務所」という所でも手続きできます。国民年金には「老後」以外にもメリットがあります。

国民年金のメリット

- ①:老齢基礎年金(65歳からもらえる終身年金)

- ②:障害基礎年金(病気や怪我で障害が残った時にもらえる年金)

- ③:遺族基礎年金(加入者が死亡した場合、妻や子供に支給される年金)

しかし、フリーランスは会社員と違って「厚生年金」分がもらえないので、会社員の半分以下の受給額になってしまいます。

そこで「年金上乗せ制度」というものがあります。

年金上乗せ制度とは

- ①:国民年金基金

- ②:付加年金

- ③:後納制度

上記は併用不可ですが、どちらも掛金は全額控除になるので節税効果アリです。

①:国民年金基金

一定の掛金を負担することで、会社員の厚生年金のように自分で上乗せできる制度です。

掛金は加入時の年齢や性別にもよりますが、自分で設定できます。

ただし、途中で解約できないので注意です。公式HPはこちら

②:付加年金

月額400円と手軽な掛金で、年金を上乗せできる制度です。

「200円 ✕ 収めた月数」の分だけ、もらえる年金が増えます。2年間年金を受給すると元が取れる計算です。

低収入でもやる価値ありです。公式HPはこちら

③:後納制度

上乗せ制度とは違いますが、もし年金を後回しにして払えていない場合、後納制度を活用しましょう。

「年金は(2年分まで)まとめて払う」ことが可能です。そして、全額その年の控除になるので節税になります。

年金の免除制度

また、国民年金には免除制度があります。

年金の納税は義務なので「未納」というわけにはいきませんが、「免除・猶予」してもらう事はできますよ。

【年金免除とは】条件と申請のやり方【必要書類と郵送方法も解説!】

国民年金保険料の免除制度について知りたい! こういった要望に応える記事を用意しました!

自分に「退職金」や「年金」を準備する

- ①:小規模企業共済

- ②:iDeco(個人型確定拠出年金)

フリーランスには退職金がありません。おまけに、もらえる年金も少ないです。

そこで自分に「退職金」や「年金」を準備できるサービスを2つ紹介します。両方とも節税になります。

①:小規模企業共済

毎月自分でお金を積み立てて、自分が事業を辞める時に受け取れる仕組みです(貯金感覚)。

メリット

- ①:日本一の高利率(金利約1〜1.5%)

- ②:掛金額を自由に設定(500円単位)

- ③:掛金は全額控除

共済金受け取りに税金は課されますが、それを差し引いてもお得になります。

長くフリーランスとしてやっていくなら、絶対に入った方が得です。» 公式HPはこちら

②:iDeco(個人型確定拠出年金)

毎月自分が決めた額を積み立てられる年金です。掛金は全額控除になります。

小規模企業共済との違いは加入した時に自分で金融商品を選ぶ点にあります(資産運用のイメージ)。選んだものをiDecoが運用します。

通常、資産運用した利益には高い税率(20%)がかかりますが、iDecoなら非課税(0%)です。ただし、あくまで年金なので60歳までは受け取れません。

節税目的で生命保険に入るくらいならiDecoがオススメです。» 公式HPはこちら

ちなみに「小規模企業共済」と「iDeco」同時に加入することも可能です。

初めての確定申告

確定申告をすると

- ①:自分の所得税が決まる

- ②:他の税金額(住民税など)や社会保険料が決まる

- ③:所得税を払う(納付)と、多く払っていた分は戻ってくる(還付)

逆にしないと「脱税」になります。さらに、年収を証明できるものがないので、所得も信用もゼロの状態になります。

確定申告をしないと

- ①:ローンが組めない

- ②:子供を保育園に預けられない

- ③:事故にあっても休業補償を受けられない

日本は「申告納税制度」といって、申告時は受理のみで何も言われません。領収書やレシートを提出する必要もないです。

領収書や帳簿を見られるのは「税務調査」の時です(個人の所に来る確率は1〜2%程度)。

確定申告は青色一択

確定申告には3種類ありますが結論、青色一択です。

確定申告の種類

- 白色申告:届け出必要ナシ:帳簿がカンタン:控除0円

- 青色申告:届け出必要アリ:帳簿がカンタン:控除10万円

- 青色申告:届け出必要アリ:帳簿がメンドイ:控除65万円

青色申告のメリット

- ①:身内に給料を払って経費にできる(税務署に届け出が必要)

- ②:10万円以上30万円未満の高額なものを一括で経費にできる

- ③:赤字を3年間繰り越せる

「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しないと青色申告できません。

しかも開業届けの提出から2ヶ月以内か、その年の1/1〜3/15の間に税務署に申請しないと来年からになってしまいます。

青色の申請をしてても白色申請はできるので、とりあえず出すべきです(白色申告にメリットは1つもなし)!

青色申告申請書提出の流れ

- ①:「国税庁のHPからダウンロード」 or 税務署でもらう

- ②:記入&捺印(簿記方式は必ず「複式簿記」を選択すること、簡易簿記は控除10万円)

- ③:税務署に提出 or 郵送

確定申告に必要な書類は2つ

確定申告に必要な書類

- ①:青色申告決算書(4枚)

- ②:確定申告書B(2枚)

青色申告の流れ

- ①:経費で使った領収書を保存する(1年中やること)

- ②:日々の取引を帳簿につける(1年中やること)

- ③:帳簿をもとに青色申告決算書を作成(4枚)

- ④:確定申告書Bを作成(2枚)

- ⑤:税務署に提出する(2/16〜3/15まで)

青色申告決算書を作る

「国税庁のHPからダウンロード」する事もできますが、「確定申告作成コーナー」からが一番カンタンに作れます。

案内に沿って入力すると、自動で計算してくれるので、それを印刷すれば完成です。

4枚ある青色申告決算書のうち大事なのは「損益計算書」と「貸借対照表」の2枚です(1枚目と4枚目)。

- 青色申告10万円控除の場合:Excelで経費を集計したような家計簿レベルの記入でOK

- 青色申告65万円控除の場合:「複式簿記」という簿記のルールに沿った記帳が必要:会計ソフトの出番

オススメの会計サービス

- ソフト:やよいの青色申告(Windowsのみ)

- クラウド:マネーフォワードクラウド

- クラウド:freee

- クラウド:弥生会計オンライン

よくある勘違いとして、売上や経費は支払いがあったタイミングではなく、請求書を発行した時(金額が確定した時点)で考えます。これを現金主義ではなく「発生主義」と言います。

年末年始や入金に誤差がある(年をまたいでしまう)場合は二重で計上してしまう可能性があるので注意が必要です。

【フリーランスの請求書のすべて】発行・メールの書き方・保存期間

フリーランスのWEB制作で食べている(@HEBOCHANS)です。

確定申告書Bを作る

確定申告書も「国税庁のHPからダウンロード」する事もできますが、「確定申告作成コーナー」から作成する方がカンタンです。

基本は1枚目の青色申告決算書を写していく作業です。

作成前に用意するもの

- 青色申告決算書

- 源泉徴収票

- 国民健康保険税納付確認書(11月頃、封書で届く)

- 社会保険料控除証明書(11月頃ハガキで届く)

- 生命保険の控除証明書(10月頃ハガキで届く)

- 医療費の明細書

- ふるさと納税や寄付金控除の領収書

青色申告決算書との違いは控除を自分で申請する必要があるという点です。控除の申請を忘れると損なので、しっかり把握・管理しましょう。

いよいよ確定申告の提出

提出するものは主に3つ、提出方法も3つです。

提出するもの3つ

- ①:青色申告決算書(4枚)

- ②:確定申告書B(2枚)

- ③:源泉徴収票や控除証明書など

提出方法3つ

- ①:税務署に持参する:締切前は混む:明らかな不備があればその場で指摘してもらえる

- ②:郵送で提出する:控えをもらうため、返信用の封筒(切手付)を入れる必要がある:申告期限当日の消印有効:明らかな不備は後日電話が来る

- ③:e-Tax(ネット)で提出する:添付書類がほとんど不要で24時間OK:ICカードリーダーライタを購入する必要がある

3/15を過ぎてしまったら

ペナルティ

- 65万円控除の人は、10万円に減額

- 2年連続で遅れると、青色申告取り消しで白色申告に(控除0円)

還付金はいつ返ってくる?

1〜1ヶ月半後になります。確定申告が2/16〜3/15ですから、2/16に済ませれば4月の頭くらい、3/15に済ませれば5月の頭くらいと考えて良いでしょう。

※e-Taxで電子申告をした場合は約3週間後と早くなります。

その前後で「国税還付金振込通知書」が届きます。受け取り方法は2通りあります。

- ①:銀行振込

- ②:郵便局の窓口

ちなみに受け取れる郵便局はどこでも指定可能です。「国税還付金振込通知書」と「本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)」を持参してください。

青色申告のメリット

家族に給料を支払える

何十万も払うのはNGですが、一般的な時給相場ならOK(最低賃金を下回らないように注意)。

ただし、新たに家族を雇った日から2ヶ月以内に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

その他の条件

- 届出書に記載した金額以上の給料は出せない

- 青色申告決算書にも記載が必要

- 給料を支給する家族にも条件がある

10万円以上の高額なモノを1年で経費にできる

通常は高額なモノは単年度で経費にならず、税法で定められた期間に分けて経費になります。これを「耐用年数」と呼びます。

新車なら6年、カメラ5年、パソコン4年など「国税庁のHP」で確認できます。

青色申告なら30万円未満までは1年で経費にできるようになります。青色申告決算書の3枚目(減価償却費の計算)への記載が必要です。

赤字を繰り越せる

赤字が出たら翌年の確定申告の黒字と相殺できます。赤字とは所得金額がマイナスになることで、所得が黒字で控除の方が多い場合は赤字とは言いません。

この赤字の繰り越しは最大3年間可能です。

確定申告を外注する

無料で相談できるチャンスがある

確定申告は「自分でやる」と「税理士さんにやってもらう」の二択です。

しかし、確定申告の相談に乗ってくれる人は税理士さん以外にもいます。税務署の方々です、しかも無料。確定申告の時期を外して行けば、あまり並ぶこともありません。

2月以降は、税理士会と税務署が組んで「確定申告無料相談会」が開かれます。最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。

税理士に依頼した方が得なのはどんな時?

税理士報酬の相場は15〜20万円位だと思います。

税理士に依頼しても金銭的メリットがある人の目安は税率20%以上の人です。

税理士に依頼するメリット

- 経費の線引きが明確になる:おそらく税金が減る

- 税理士チェック済みの申告書になる:安心

- 確定申告の作業から解放される:最高

- 税務署とのやりとりがあれば全て代理でやってくれる:最高

自分に合った税理士の見つけ方

一番多いのは「紹介」です。ただ、紹介された税理士さんと合わないことも考えられます。

そんな時にオススメなのは、Twitterで発信している税理士さんをフォローして追いかけてみることです。投稿を見続けていれば、人となりも見えてくるはず。DMを送って交流してみるのもアリです。

また逆に、「リアルの世界で仲良くなった税理士さんにお願いしている」というのも意外によく聞く話です。

そして契約の見極めについてですが、「まず、自分の業界の専門用語が通じるかどうか」これが大事です。あまりに自分の業界にちんぷんかんぷんな相手では危険です。

あとは、人として合うかどうかだけです。一般的な個人事業主の確定申告にはそれほど高い税務知識は要求されません。最後は人間性で選ぶのが一番かと思います。

【初めての確定申告】フリーランスWEBデザイナーの青色申告

フリーランスWEBデザイナーのヘボです。 フリーランス1年生として初めての確定申告を済ませたので記事にしたいと思います。

法人化のタイミング

利益が上がってくると、法人化した方が税率が安くなる場合があります。

法人化を税理士に相談する目安はズバリ「年間利益が600万円を超えたら」です。

法人化のメリット

- 税率が安くなる

- 会社を作ることで信用が増す

- 社長になれる(かっこいい)

ただし、法人化すると「社会保険」に入る義務が生まれます。

法人が加入する社会保険は高いので、それも踏まえた上で税理士さんに相談しましょう。

メルカリで稼いだ分の確定申告は必要?

必要ありません。生活必要品(新品でも中古品でも)は非課税だからです。

ただし1個で30万円を超える宝石や絵画や骨董品などは税金がかかるので申告が必要です。

また、「せどり」や「転売」で生活必要品を販売している人や「ハンドメイド作品」を販売している人は営利目的として雑所得などの申告対象になる可能性があります。

申告対象になった場合は、「送料」や梱包に使った「資材費」などは経費にできるので、領収書は取っておきましょう。

納税は信用

フリーランスの生きやすい時代になりましたが、会社員と比べたらまだまだフリーランスの信用は低いです。納税することは「信用を獲得すること」。

税金の知識を盾に、スキルを武器に、フリーランスとして共にこの時代をサバイブしましょう!

まとめ

いかがでしたか?用語や流れが分かれば、税金って思ってたよりシンプルだったのではないでしょうか。

「フリーランス+税金」といえば、マンガで解説されている以下の本がダントツで分かりやすいので、ぜひ読んでみてください!